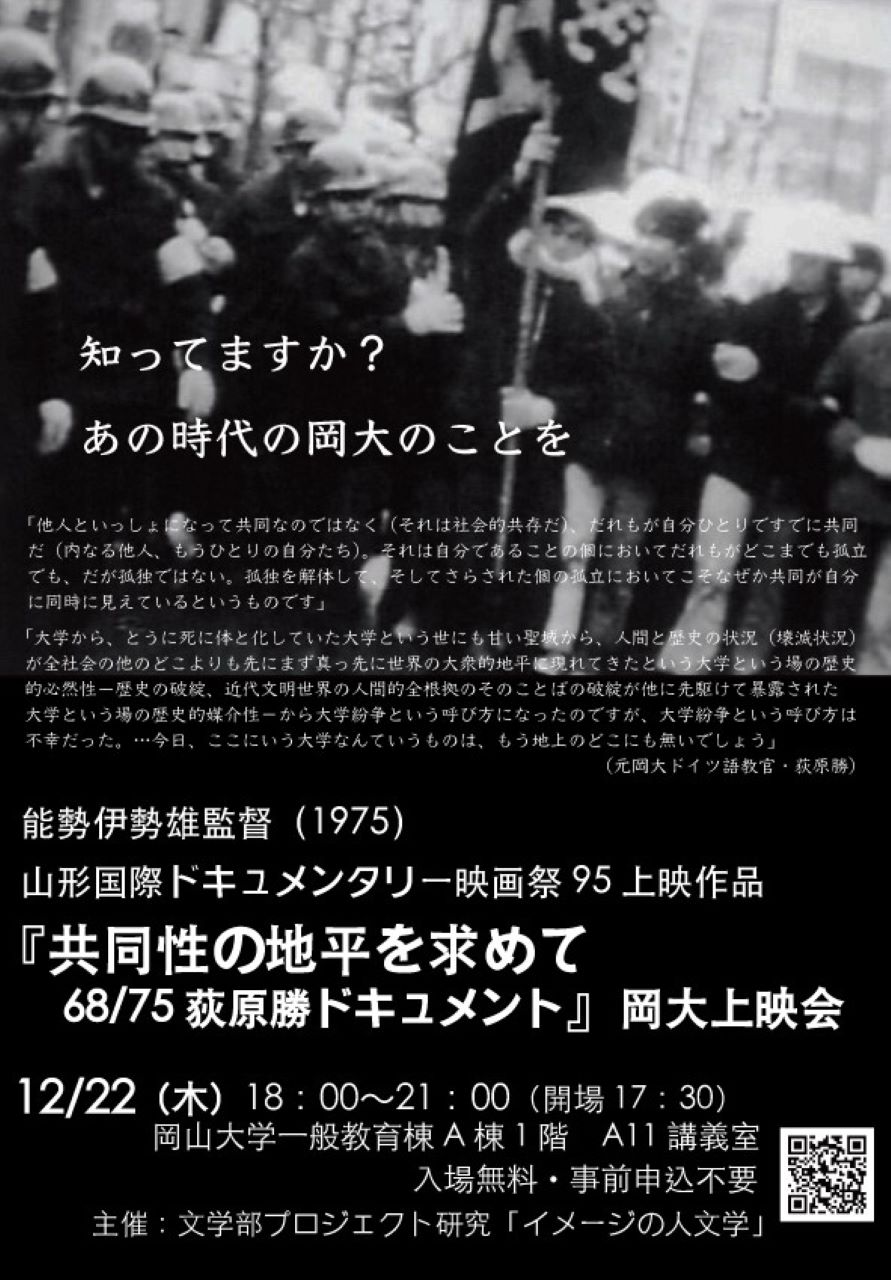

上映作品:能勢伊勢雄監督 『共同性の地平を求めて 68/75 荻原勝ドキュメント』(1975)

岡山大学が大学紛争の渦中にあった時代、ドイツ語教官・荻原勝の生き方と言葉を通して、

人間救済の希望に迫る (山形国際ドキュメンタリー映画祭1995 上映作品)

日時:2022年12月22日(木) 18:00〜21:00 (開場:17:30)

場所:岡山大学一般教育棟A棟1階 A11講義室

→アクセスマップ(岡山大学HP):「津島地区東キャンパス」地図中のE4

主催:岡山大学文学部プロジェクト研究「イメージの人文学」

※入場無料・事前申込不要(ただし先着60名様まで)

約2時間の映画上映後、能勢監督と詩人の藤本哲明さんを交えたトークを行います。

また上映会の終了後、21時から能勢氏が主宰するライブハウスPEPPERLANDにて、

さらに本作品をめぐる対話を続けますので、ぜひご参加ください(ワンドリンク制)。

2022年11月6日に岡山映画祭レトロスペクティブ特集で本作品が上映された後、

藤本哲明さんが書かれたコメントを転載させていただきます。

-------------------------------

人間の危機、言語の危機――『共同性の地平を求めて』を観て

岡山映画祭2022のプログラムである、『共同性の地平を求めて』(1975 能勢伊勢雄)をオリエント美術館の地下で観てきた。いわゆる「68年」とそれ以降の岡山における状況を、荻原勝という1人のドイツ語教官に、迫り続けるなかで、炙り出されるもの、こちらへ強く響くものが確かにあった。

荻原のモノローグが、それと同期しない映像とともに、多角的に「孤立」の在り方を示していく構成は、極めてシンプルなものだが、撮り手が、被写体である荻原との関係性に一切甘えていないような作りがなされていた。

その点は、同じ68年とそれ以後の状況を、同じように「造反教官」である滝田修を追った『パルチザン前史』(1969 土本典昭)における「関係性」との大きな違いであると感じた。

その違いは、『共同性の地平を求めて』における荻原の語りが、「関係性」自体について極めて先鋭に問いかけている、その一点に理由があるだろう。

荻原は単に、社会的な孤立を感じ、そこに言語を充てていこうとしているのではない。彼の云う「孤立」は言語内在的な、言語に関わる危機的な「孤立」だろう。彼は云う。言語の秩序、人が24時間その生活の基盤としているような言語自体の基底の崩壊、それこそが、関係性を構築するうえでの本来的な危機であり、そのうえでしか、「共同性」は発見され得ないのだ、と。

映画後半、宮沢賢治について、これまでになく活き活きと語る荻原は、アマタイ(天沢退二郎)やヨシモト(吉本隆明)が、宮沢賢治の詩人としての可能性を汲み取れていないと、繰り返し訴える。

荻原が捉える宮沢賢治は、前半からのテーマである「視られる」存在なのであり、それは、賢治自体の出自に大きく依っている。彼は、岩手の農村地帯にあって、比較的裕福な家に生まれている。そのことの「疚しさ」のようなものを荻原は「視られる者」として捉え返す。

天沢や吉本をはじめ、この国の近・現代詩の系譜にいる詩人たちは、最後まで「ブルジョワ詩人」として賢治の詩を読まざるを得ない限界を抱えており、賢治の詩の本質が「お経」であることを捉え損ねている、と。

このことを語る荻原の声の明るさに、私は少し救われた想いになった。

賢治の詩の本質が、「お経」それも法華経にあるのは、賢治が田中智学の教えを真っ直ぐに受けていた経歴からいっても、鋭い指摘であると思う。荻原が、共同性の構築にあたって、マルクスよりキリストに可能性をみているだろうこととも、呼応しているのだろう。

最終シークエンス、岡大に12年在籍中の「井沢さん」の声は、強烈に悲痛にこちらに刺さってくる。井沢さんは、云う。兵隊において、一番の武器は、銃ではなく、「隊列」なのだと。構内で、街頭で、スクラムを組みうるには少なくとも2人の人間がいればいい、2人の人間がいれば、充分に兵隊なのだ、と。

荻原勝と、井沢さん。68年状況を岡山で生きた極北に位置する2人が、ラストのマタイ伝からの引用によって、奇跡のように結びつけられること。この瞬間に、この映画を観て、心から良かったと思った。

また、インサートされる、ジャックスや休みの国、高田渡の歌たちは、その「言葉」の迫り出し具合によって、編集者である能勢伊勢雄の、明快な「対話」への意志、荻原への返答の一つの在り方であるようにも受け取った。103教室の情景。バリケード封鎖中のそれ。荻原が沈黙の講義を学生たちと行っているそれ。そして、バリケード封鎖が解除され、時代が68年から離反していこうとする70年代中盤の無人のそれ。

この映像を私はずっと忘れないだろう。

現代詩と呼ばれるジャンルに深く関わる1人として、この映画から受け取ったものを、菅谷規矩雄や山本陽子の残した仕事への読解に活かしていきたい。

藤本 哲明(詩人)

Copyright(c)2010 Keiichiro Matsumura. All rights reserved. Template by LinkFly