| 研究紹介 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

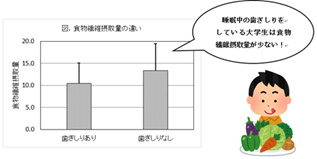

睡眠中の歯ぎしりは食物繊維摂取量と関連している可能性を世界で初めて発見 |

|

|

|

Toyama N, Ekuni D, Fukuhara D,

Sawada N, Yamashita M, Komiyama M, Nagahama T, Morita M.

Nutrients Associated with Sleep Bruxism. J Clin Med. 2023 Mar

31;12(7):2623. |

|

|

|

私達の研究グループは、睡眠中に歯ぎしりをする大学生は食物繊維の摂取量が少ない傾向にあることを明らかにした。睡眠中の歯ぎしりは口の健康に重大な悪影響を及ぼすことがあり、その対処はマウスピースによる歯の保護などが主流になっている。しかし、歯ぎしり自体を減らす根本的な治療法は見つかっていない。本研究結果は、睡眠中の歯ぎしりの新たな対処法の提案になるだけでなく、食物繊維摂取量改善にも寄与する可能性がある。

今後は食物繊維を摂取することで本当に睡眠中の歯ぎしりが減るのか検証していく必要がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

オーラルフレイルとフレイルの研究(横断研究) |

|

|

|

[基盤研究(C)] |

|

|

|

オーラルフレイルとフレイルや栄養失調が関係すること、栄養失調とフレイルが関係することが独立して報告されている。これらのことから、オーラルフレイルとフレイルとの関係において、栄養状態の影響が介在する可能性が議論されてきた。しかし、実際にオーラルフレイル、栄養状態、フレイルの関係を詳しく調査した研究はなく、これらの関係は明らかにされていない。岡山大学病院予防歯科外来を受診する60歳以上の患者を対象に、分析を行ったところ、1秒当たりに発音できる「タ」「カ」の回数が多い(=舌がよく動く)と栄養状態が良好であり、栄養状態が良好であるとフレイルの者が少ないことがわかった。また、年齢が高いほど舌が動きにくく、栄養状態が悪く、フレイルの者が多いこともわかった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

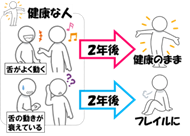

オーラルフレイルとフレイルの研究(縦断研究) |

|

|

|

[基盤研究(C)] |

|

|

|

| 岡山大学病院歯科・予防歯科部門を受診した60歳以上の患者を対象にフレイル評価を行い、健康だった人を2年間追跡調査した。2年後に健康のままだった人とフレイルになった人とにどのような違いがあるか様々なことを分析したところ、2年後にフレイルになった人はすでに舌の動きが衰えていることが分かった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

オーラルフレイルとフレイルの研究(サルコペニア:横断研究) |

|

|

|

[基盤研究(C)] |

|

|

|

近年、口腔とサルコペニアとの関連の報告が増えています。しかし、多くの先行研究において、サルコペニアを一部の診断項目で評価したり、口腔関連の調査項目が少なく、調査結果に一貫性がない。

岡山大学病院予防歯科外来を受診する60歳以上の患者を対象に、年齢、性別、サルコペニア、口腔状態、栄養状態、精神・心理状態および全身疾患を調査した。これらのデータを元に分析を行ったところ、年齢の影響は受けるが、舌の筋力が低下していると栄養状態が不良であり、サルコペニアの者が多いことがわかった。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

オーラルフレイルとフレイルの研究(介入研究) |

|

|

|

[基盤研究(C)] |

|

|

|

ランダム化比較試験により、口腔体操の頻度によって栄養状態、サルコペニア、フレイルの改善との関連を検討している。 |

|

|

|

|

|

|

▶ |

口腔の健康とAbsenteeism・Presenteeismとの関係について |

|

|

近年、健康経営を掲げる企業が増えている。企業にとって、Absenteeism(心身の不調による欠勤)やPresenteeism(不調を抱えながらの就労)による生産性の低下は問題となる。口腔の健康が全身の健康に影響を及ぼすことが明らかになり、職域においても重要視されている。そのため、企業の対策や取り組みも強化されつつあるが、口腔の健康とAbsenteeism・Presenteeismとの関連については、不明な点が多い。

本研究では、2021年の日本における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)問題および社会全般に関する健康格差評価研究(The Japan

COVID-19 and Society Internet

Survey:JACSIS)データを基に、口腔の健康とAbsenteeism・Presenteeismとの関係について横断的に分析を行っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

先端的サービスの開発・構築及び規制・制度改革に関する調査事業(全世代に交付可能な「デジタル健康手帳」の実装に向けた調査) |

|

|

|

[内閣府事業,岡山歯学会雑誌2025] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

吉備中央町は、デジタル田園健康特区の指定を受け、「だれ一人取り残さないエンゲージメント・コミュニティの創生」を掲げ、先端的デジタル技術によるサービスの実装を推進し、地域全体のWell-being向上を図ってきた。データ連携基盤とポータルアプリ上で運用することにより、全年齢層を対象としたデジタル健康手帳として運用することが可能と考えられる。本調査においては、デジタル健康手帳を用いた全年齢層に対する健康増進を促すのにふさわしく、かつ、町の課題として示された若年層のWell-Being向上に向けた行動変容を促しうるサービスとして、口腔内細菌叢検査を活用した若者の歯の健康づくりサービスについて実証を行い、デジタル健康手帳を用いることの有用性、とりわけデジタル健康手帳を通じて個々の調査対象者へフィードバックを行うことの意義の検証を行った。う蝕・歯周病のリスクを喚起し、歯科定期健診を勧奨する目的も含め、本調査における口腔内細菌叢解析サービスの実装は特に若年時からデータを収集・蓄積していくことに意義があった、また、デジタル健康手帳を用いて継続的に検査データを管理し、保健指導に結び付けることの意義も見出された。さらに、予防施策を、全世代を対象に実施することの意義を示すことができた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

アルツハイマー病・歯周病・糖尿病との関連性の検討 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[基盤研究(B),(C)] |

|

|

| アルツハイマー病は認知症の原因の7割を占めており、発症予防と早期発見が重要である。過去の報告において、アルツハイマー病のリスク因子として歯周病・糖尿病が挙げられているが、それらの疾患がアルツハイマー病の進行にどのように影響するか、メカニズムは不明である。また、近年、様々な疾患の治療標的薬や早期発見のためのバイオマーカーとして、miRNAが注目されている。本研究プロジェクトでは、アルツハイマー病モデルマウスを用いた動物実験およびmiRNA解析を行い、アルツハイマー病、糖尿病、および歯周病との関連のメカニズムをmiRNAを介して明らかにすることを目的とする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

口腔内細菌叢・遺伝子多型・細胞外小胞の違いが歯周病の進行におよぼす影響 |

|

|

|

[基盤研究(C)] |

|

|

令和4年の歯科疾患実態調査では、約50%の人が歯周病にかかっていることが報告されている。また、歯周病は全身疾患を増悪させる。歯周病の予防は口腔の健康だけでなく、全身の健康にも寄与する。歯周病は一般的に、歯肉炎から始まって進行していく。歯肉炎になっても健康な状態に戻ることは可能だが、歯周炎まで進行すると健康な状態に戻ることは難しい。そこで、将来の歯周病予防への貢献を見据えて、本研究では歯肉炎に着目し、健康な歯肉の人と歯肉炎の人の口腔内細菌叢・遺伝子多型・細胞外小胞を比較することを目的とした。

現在、健康な歯肉の人と歯肉炎の人の口腔内細菌叢を解析中である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

▶ |

術前化学療法中の口腔細菌叢の変化および口腔粘膜炎への影響に関する調査 |

|

|

[若手研究] |

|

|

|

| がん化学療法の有害事象の中で、口腔粘膜炎は高頻度で発症します。口腔粘膜炎が重症化すると患者QOLの低下を招くだけでなく、体力低下や低栄養状態に伴う治療休止や薬剤減量などが必要となり、治療の完遂が困難となります。化学療法開始前からの専門的口腔清掃による細菌コントロールが口腔粘膜炎の重症化を防ぐことが示唆されていますが,食道がん術前化学療法における口腔細菌叢の質的・量的変化については未だ不明です。術前化学療法中の口腔細菌叢の変化を網羅的に解析することで,食道がん術前化学療法における口腔粘膜炎の発症・重症化に関与する特定の細菌叢を明らかにすることを目指しています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 地域活動の紹介 |

|

|

予防歯科学分野では、様々な地域活動を行っています。 |

|

|

訪問歯科診療(大学病院からは、直接、往診は行っていません。ご注意ください。) |

|

|

施設における口腔ケア(大学病院からは、直接、往診は行っていません。ご注意ください。) |

|

|

地域社会における講演活動(健康教育) |

|

|

企業歯科健診 |

|

|

学校歯科保健活動 |

|

|

地域への歯科行政への参画 |

|

|

他にも、母子歯科保健活動、歯科衛生士学校への非常勤講師の派遣などを行っています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|