#1 DNA検査で0だったが、抗体価が7であったがどのように解釈すべきか。

- 細菌DNA検査と全身の血液中のIgG抗体の検査では,結果が異なることはご理解下さい。

- そもそも,捉えている対象が異なるので,結果も異なります。 細菌DNA検査は,サンプリングの局所(その場のみ)に細菌DNAが存在したか(生死は無関係)どうかを示しています。 さらに,遺伝子増幅を行って半定量的検査を行った場合には,適正な定量範囲に注意が必要です。 血液中のIgG抗体価検査は,どこかの局所(サンプリングの場に影響されない)における細菌感染に対して体液性免疫応答(個人間の反応性の違いが現れることがある)が起こっていることを示します。

- したがって,解釈は,以下の可能性をチェックすることを必要とする,ということになります。

- 1)サンプリングエラー(感染のない場を選択,サンプル保管中の菌の溶菌によるDNA分解,正確にサンプリングされなかった)

- 2)体液性免疫応答の過剰(免疫学的な疾患の有無をチェック)

- 3)抗体価測定のエラー(検査室レベルを維持しているので,エラーがあると他のサンプルの結果でも判明する;可能性は非常に低い)

#2 過去の感染での抗体価としては高値過ぎると思うが。

- 上記1の個体差もありますが,毎回の来院時にSPTを行い,感染巣を触って菌血症を繰り返すような場合には,ブースター効果となってIgG抗体が産生されることが考えられます。

#3 治療により抗体価が下がってくる期間はどれぐらいと考えればよいか。

- 上記2にも関連しますが,適切に感染巣を除去すれば,1ヵ月〜3ヵ月で下がってきます。 ただし,上記1に2)に関連しますが,免疫に異常があるような場合には,交叉反応によって高い値を持続する場合があります。

#4 遺伝によって歯周病菌抗体価に影響があるとの学術情報を何かで見た記憶があるが,そのような影響は考えられますか? また,その影響がある場合には,どの程度の割合で影響があると考えておけばよいですか?

- 遺伝による影響は,生体反応である限り,どのようなものにも存在します。 インフルエンザ流行時に,ワクチンなしでも罹患しない人,ワクチン接種しても人によって効果が異なること,といったように,個人の体質(免疫応答性)の違いが現れます。 歯周病原細菌に対するIgG抗体価への遺伝的影響(上昇しやすい,あるいは,上昇しない)はありますが,その頻度は極めて少ないものです(極端な例はおそらく5%未満でしょう:データはありません)。

#5 指先微量血であることで,値に関して何か特徴的な影響はありますか?

- ほとんどありません。 この図(研究成果の研究#2に既出)を参考にして下さい。

#6 抗体価の値を左右する要因としては,どのような因子が考えられますか?

- 宿主と細菌の相互作用によって免疫応答は変化します。 従って,前述の遺伝的「体質」と細菌の感染量に大きく作用されます。 臨床的には,菌血症を起こすような状態(深い歯周ポケットがある場合に歯の動揺が強いとか,歯周病治療を行ったとか)にあれば,IgG抗体価は上昇します。 ただし,生体の反応ですので,2-3週間は遅れて上昇し,抗原の除去が行われていれば1-3ヵ月で減少します。

#7 抗体価が上昇しない割合は,どの程度ですか?

- ただいまデータを収集中ですので,正確にはお答えできませんが,岡山大学のデータ(主に歯周病に罹患している人のデータ)では,30%程度の人に上昇していない場合がありました。 今後の本データベースのデータ蓄積によって,明らかになると思います。

#8 抗体価が上昇しない場合の理由には,どのようなものがありますか?

- 前述の「抗体価の値を左右する因子」にあるように,遺伝的「体質」と細菌の感染量に大きく作用されます。

- 臨床的には,菌血症を起こすような処置を行っていない,調べた細菌種よりも他の細菌種の感染が主である,さらには,免疫抑制状態(臓器移植後に免疫抑制剤を長期使用)にある,といった状態が考えられます。

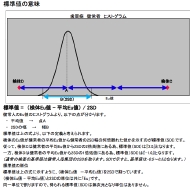

#9 カットオフ値としてある基準値2.5の意味を教えてください。

- 調べた細菌の感染が顕著である指標として,「健常者の平均値+2SDの2.5倍」の抗体価を設定しています。相当高い感染度であると言えます。 なお,このカットオフ値は,今後に収集されたデータによって見直されていく予定です。 したがって,あくまでも参考値として考えてください。 そもそも,「健常者の平均値+2SD」という値(検査値としては「1」となります)を越えると,健常者よりも強度に感染していることを示しています。

#10 抗体価としての単位はないのはなぜですか?

- 指数の一種(比)ですので,単位はありません。

- 参考までに,下記の図を参考にして,「抗体価」の意味をご理解下さい。

#11 抗体価なのに,結果が「—(マイナス)」表示になるのはなぜですか?

- 相対的な比ですので,マイナスになることがあります。 健常者の平均値よりも低いことを示すので,感染がないと考えてください。

#12 細菌DNAの検査との違いは何ですか? どちらの検査を信用すればよいですか?

- 前述のQ&A #1をご覧下さい。

- 再掲ですが,以下の可能性をチェックすることを必要とする,ということになります。1)サンプリングエラー(感染のない場を選択,サンプル保管中の菌の溶菌によるDNA分解,正確にサンプリングされなかった)

- 2)体液性免疫応答の過剰(免疫学的な疾患の有無をチェック)

- 3)抗体価測定のエラー(検査室レベルを維持しているので,エラーがあると他のサンプルの結果でも判明する;可能性は非常に低い)

- 抗原側の検査は,部位特異性が強いという特性があります。

#13 患者さんに説明するポイントとして,抗体検査の有用性はどう解釈すればよいですか?

- 歯周病原細菌の感染度を示すので,種々の用途があります。 特に,歯周病原細菌の感染度が上昇していることは歯周病の罹患を強く疑わせますし,低下してきたら歯周病の治癒(感染に関して)が考えられます。 歯科医師が目と器具で調べてきた「歯周組織検査」を補完することになります。

#14 価格が高くて歯周治療だけをしている患者さんには負担が大きいので,もっと安くて有用な検査はありませんか? また,保険で利用できますか? あるいは,その見込みはありますか?

- ごもっともなご質問です。

- 残念ながら保険には取り上げられてはいません。 今後は,しかるべき機関への働きかけが必要でしょう。

- なお,歯周病治療の中で,本検査を利用するポイントがありますので,一案として下記の図(「学会での公表内容」の将来像にある図を再掲)をご覧下さい。

#15 歯周病学会員ではないのですが,データベースを閲覧するにはどうすればよいですか?

- 現段階では,本データベースの利用は日本歯周病学会の会員に限らせていただいています。 これは,検査データ判読に必要な見識を持っていただくために必要であると考えています。

- そのため,ご利用を急がれる方は,日本歯周病学会に入会していただいて見識を深めていただいたり,会員と一緒に検査を行っていただければよろしいかと考えます。

- 今後は,データベースの運用が軌道に乗り,国内の歯科関係者の歯周病原細菌の感染度に対するご理解が深まれば,open accessとなる予定です。

#16 歯周菌量と抗体価値はリニアに反応するものですか? また,相関性はかなりあると判断してよいものですか?

- 前述のQ&A #1と#16にありますように,生体反応を見ていますので,直接的には反応が一致しません。 しかし,細菌量が減少した状態に1-3ヵ月遅れで,抗体価は追随します。 ただし,細菌量を測定する際には,部位特異性に十分にご注意下さい。

#17 4菌種検査に使われている菌株は何をお使いですか?

- 「学会での公表内容」の研究#2に示しましたように,以下の菌株を用いています。

- Aa ATCC29523,Pg FDC381,Pi ATCC25611,Ec FDC1073を使用しています。

#18 4菌種以上は測定できますか? (他の菌の抗体価は測定できませんか?)

- 商用となりました検査システムでは,上述の4菌種までです。

- なお,研究室レベルでは,9菌種13菌株まで調べています(岡山大学式の検査報告用紙へ)。 しかし,あくまでも研究用です。

#19 Aaの検出感度は十分ですか?

- Aaは,通性嫌気性菌であり,嫌気度があまり高くない状況下に存在します。 したがって,通常では抗体価の高い人は少ないのです(主に,若年時に発症する歯周炎で検出されます)。

- なお,中には,細菌はすでに存在しなくてもIgG抗体価が高い状態が長期間続く場合もあります。

#20 次の質問?

- 次は,あなたのご質問への回答の番です。

- ご質問がある方は,以下のe-mail addressへどうぞ。

- perio ◎ cc.okayama-u.ac.jp

HOME

HOME 目標 / Our Goal

目標 / Our Goal 研究組織 / About Us

研究組織 / About Us 学会での公表内容 / Presented Data

学会での公表内容 / Presented Data 途中経過 / In Progress

途中経過 / In Progress 研究成果 / Results

研究成果 / Results Web口腔内科データ管理システム / Web Database

Web口腔内科データ管理システム / Web Database Q & A / FAQ

Q & A / FAQ

前のページへ

前のページへ