ここでは環境社会学的なアプローチ(インタビュー・アンケート調査など)を用いて、統計解析(Excel, SPSS)・モデル構築にて社会変容・行動変容・意思決定に結び付く科学的知見を政策決定者・経営者・消費者などに示する。以下、研究事例を示す。

[1] 企業の環境配慮行動の促進のための駆動力に関する研究

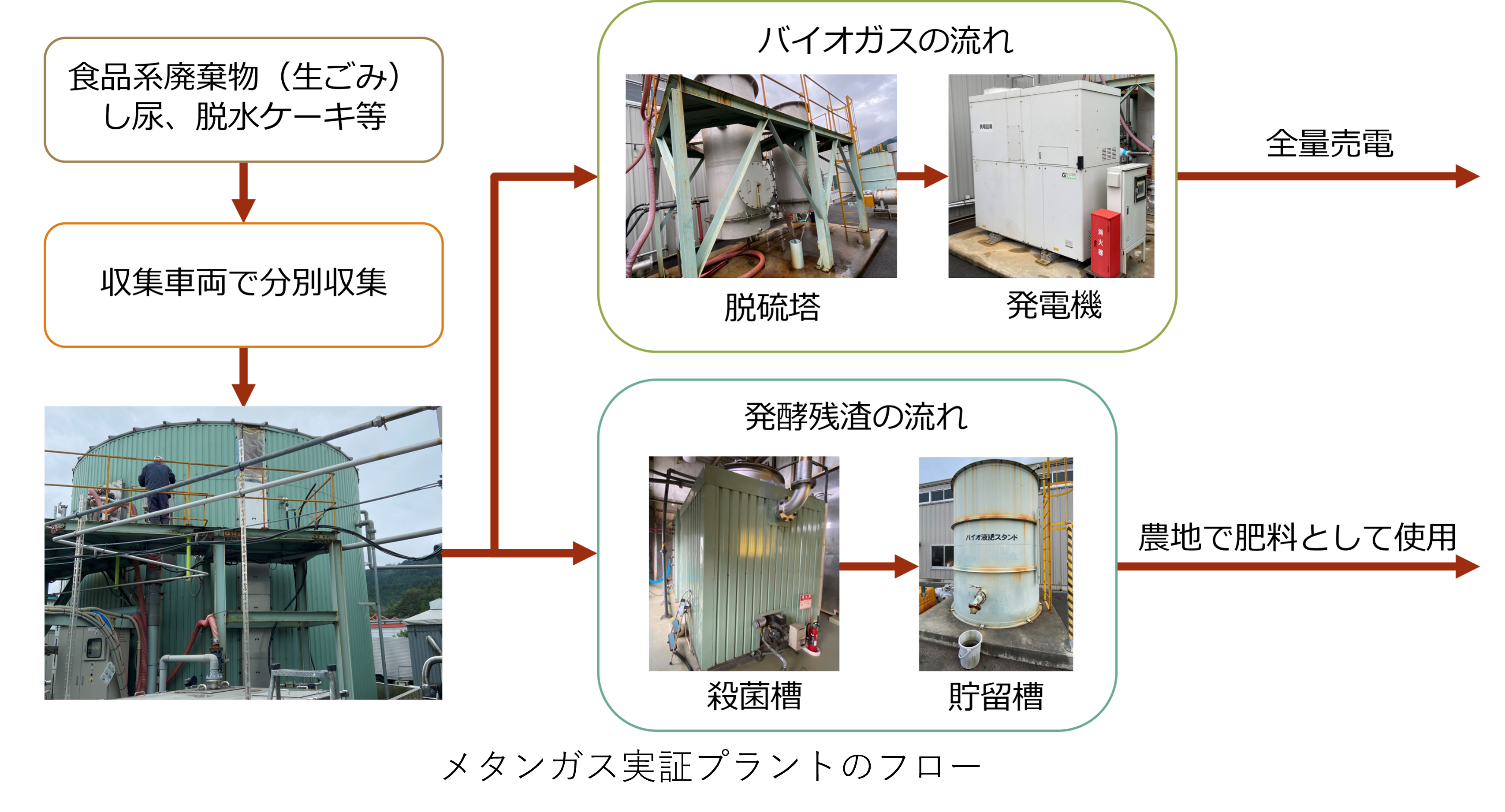

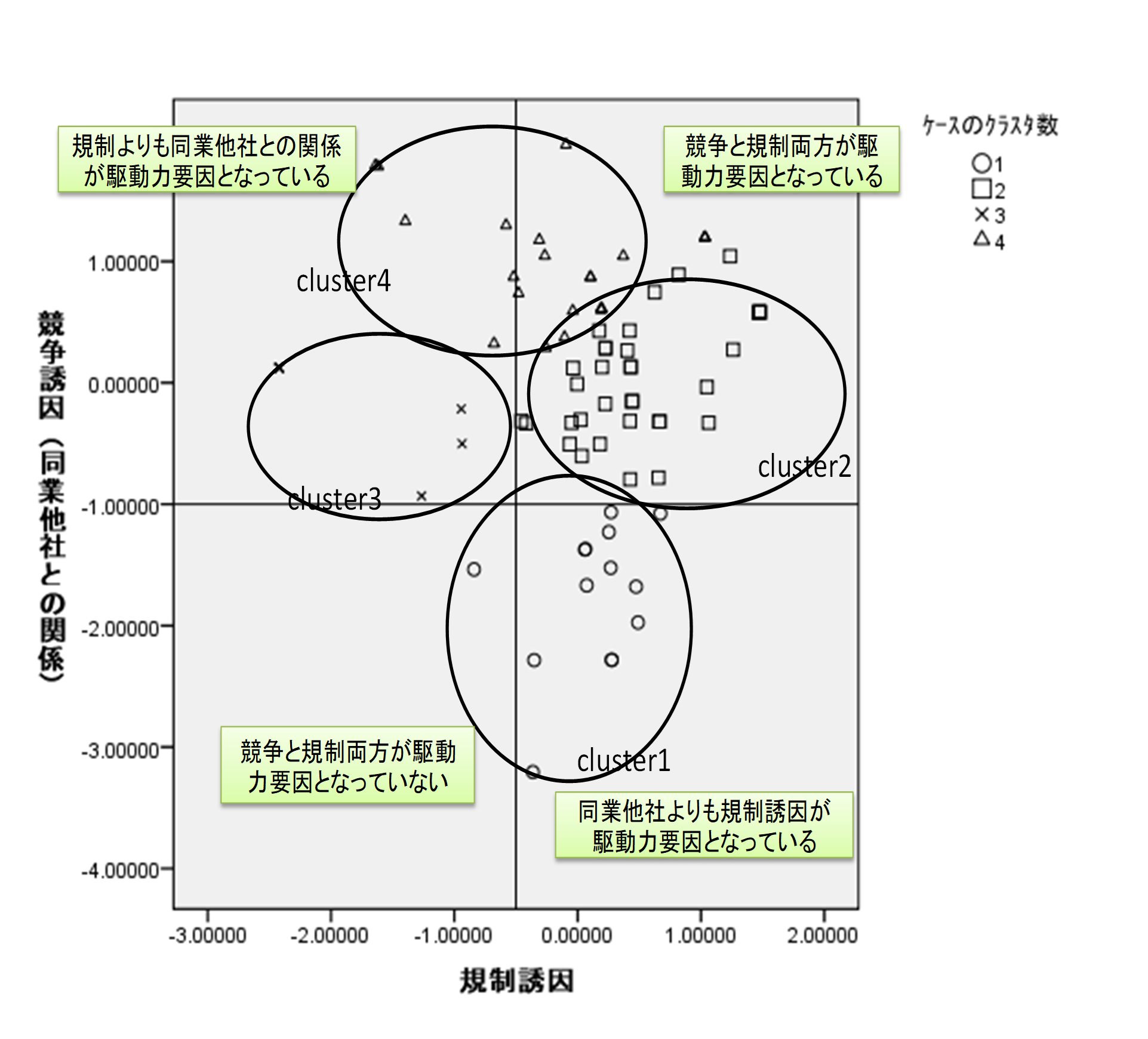

環境問題の解決に向けた取り組みにおける企業の役割は今後、ますます重要性を増すと予想される。本研究では、中国の企業の環配慮行動の実態を把握し、さらに促進していくために効果的な駆動力を同定することを目的とした。中国の企業の特徴を把握するために、環境配慮行動の先駆者として日本の企業の環境配慮行動も研究対象とし、両国の結果を比較した。文献調査とアンケートを含むインタビュー調査で得られた情報が主な分析対象となる。対象企業は電気・電子機器業界である。インタビュー調査は、2010年4月―2010年6月、日本企業7社(専門家1名含む)、中国企業7社(専門家4名含む)に対して実施した。データの分析にはQDA(Qualitative Data Analysis)ソフトを用いて、日中電気・電子機器企業の環境配慮行動及びその駆動力を比較した。さらに、環境配慮行動の中でも特定の行動が、特定の駆動力の影響を受けていることを想定し、主成分分析とクラスター分析により、統計解析を行った。結果として、中国企業の環境配慮行動を規定する駆動力について、全体としては多くの企業は日本企業と同様に、「同業他社との競争」と「国内外の規制」に最も多くの影響を受けていることが分かった(右図, 出典:哈布尓, 亀山康子, 橋本征二, 森口祐一,第6回日本LCA学会研究発表会講演要旨集, 130-131 (2011))。

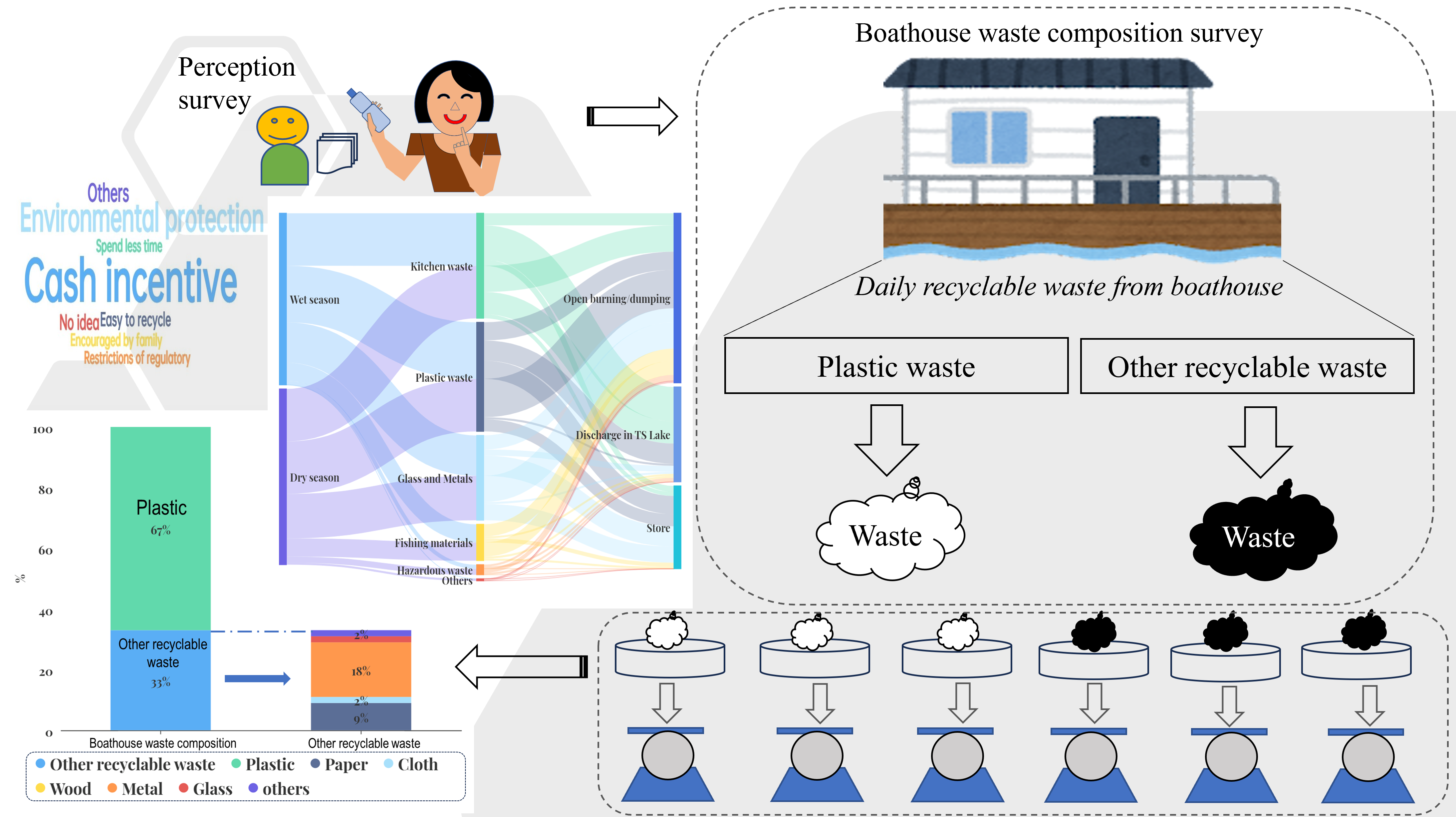

[2] カンボジア王国トンレサップ湖における水上集落住民のプラ廃棄物分別行動に関する研究

ごみの収集サービスがなく、使い済みプラスチックが海洋プラごみになりやすい地域には、住民参画型のプラ廃棄物分別回収システムの構築が必要である。本研究ではカンボジア王国・トンレサップ湖水上集落中の複数の家庭にインタビュー調査(アンケート含む)を行い、プラスチック製品の知識や、環境汚染の認識、分別回収への協力意識を明らかにした。さらに、水上集落の家庭から捨てられるプラ廃棄物の種類や量をごみ組成分析調査によって明らかにした。結果として、プラスチックごみの推定量1軒あたり1日180.91gであり、水上集落住民1人あたり1日40.21gのプラスチックごみを排出することが分かった。これは、アメリカ、中国、カンボジアの平均(それぞれ1人あたり1日340g、120g、70g)と比べて非常に低いものの、インドの1人あたり1日10gよりは多い値である。