| 解説 | ||||

| Yoneda A., Kubo A., Simultaneous determination of mean pressure and deviatoric stress based on numerical tensor analysis: Case study for polycrystalline X-ray diffraction of gold enclosed in a methanol-ethanol mixture, J. Physics: Condensed Matter, 18, S979-S994, 2006. | 戻る | Full text | ||

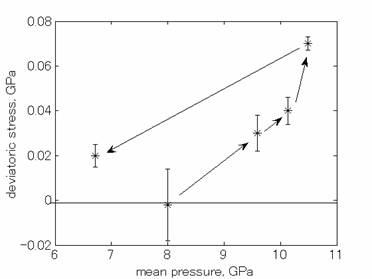

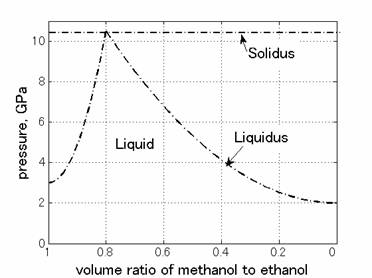

| 高圧放射光実験における静水圧力と差応力の同時決定 世界で初めて、高圧放射光X線実験において“静水圧と差応力の同時決定”に成功しました。 1990年代の中ごろから高圧放射光X線実験が大発展しました。高圧放射光実験では高圧セル内に圧力モニター用の標準物質(Au, MgOなど)を入れておき、そのX線回折線から標準物質の格子定数変化から発生圧力を決定します。標準物質の状態方程式(圧力-温度-密度の相関関係)が信頼性を持って確立されていれば、格子定数変化から密度が求まるので圧力が決定できるわけです(温度は熱電対で測定する)。高圧下における鉱物・岩石の実験的研究は地球内部構造の理解に不可欠なものですが、高圧放射光X線実験が発展するまでは圧力セル内の発生圧力を直接測定することはできませんでした。 固体の圧力媒体を使用する場合に一つ問題があります。固体圧力媒体ではセル内の応力状態は静水圧ではなく差応力が発生します。立方晶系の標準物質では、静水圧による各回折線の変化は同じですが差応力による変化は各回折線によって異なります。従って、各回折線の変化を精密に解析すれば“静水圧力と差応力の同時決定”が可能になります。 実はこのような観点からの研究は1970年代から行われていて、A. K. Singhの一連の研究が有名でした。私達は以下の二点でSinghの研究に疑問を持ちました。 (1) Singhの論文で提案されている解析式の根拠が明確でない。 (2) 提案されている解析式は、結晶粒の等方配向や応力場の軸対象性を仮定するなど応用性が限られる。 (1)については研究遂行中に1900年代の初頭にX線応力学で確立された式であることが分かりました(出典を明記せず自分が導いた式かのような書き方はファアではありません)。(2)については、Singhの解析式をつかうのではなく、応力の座標変換則に従って数値解析を行えば、結晶粒の等方配向仮定は必要ないことが分かっていました。このような疑問を解消するために私達は共同研究を始めたわけです。 実際の研究内容を紹介します。図1は解析した実験の模式図です。ダイヤモンドアンビル中のAu圧力マーカーの応力解析を行いました。圧媒体はメタノール・エタノール混合液です。途中の解析手順は論文を見てもらうとして、図2が解析結果です。6GPa付近から差応力が発生し、10.5GPa付近で急増し、その後、除圧にしたがって差応力が減少していく様子が見て取れます。こんなに明快な結果が出るとは予想しませんでした。 図3はメタノール・エタノール系の相図です。この図をもとに図2の結果を解釈すると、 ① 共融組成からずれたメタノール・エタノール圧媒体が少しずつ固化していくが、6GPaになってAuを(非静水圧的に)押し始める。 ② 10.5GPaで完全に固化するために差応力が急増する。 ③ 除圧に従って差応力が減少していく。6GPa以下でも差応力が残っているのは、ガスケットが薄くなったためにAuに差応力がかかる状態が維持されやすいからである。 本成果の意義は、まず、高圧放射光X線実験における差応力実験の新しい解析方法を実証したことです。もう一つの成果は圧力スケールの差応力敏感性を実地に検証したことです。差応力効果を考慮しないで決定された高圧相転移境界のデータは見直しが必要でしょう。  図1 実験装置の概念図。装置の配置X’Y’座標系で記述するのが便利であるが、X線回折は各回折面の法線方向をX軸としたXY座標系で考察するのが便利である。両座標系間での応力の座標変換はテンソルの座標変換則に従って行った。  図2 解析結果。横軸は圧力。縦軸は差応力でありY’軸方向の圧縮応力を正にとっている。  図3 メタノール・エタノール2相系の相図。但し、縦軸は圧力である。この系の共融組成は0.8であり、その固化圧は10.5GPaである。 |

||||

| top | メンバー | 研究方針 | 学生の方々へ | 設備 | 業績 | レビュー | リンク |