| 解説 | ||||

| Yoshino T., Matsuzaki T., Yamashita S., Katsura T., Hydrous olivine unable to account for conductivity anomaly at the top of the asthenosphere, Nature, 443, 973–976, 2006. | 戻る | Full text | ||

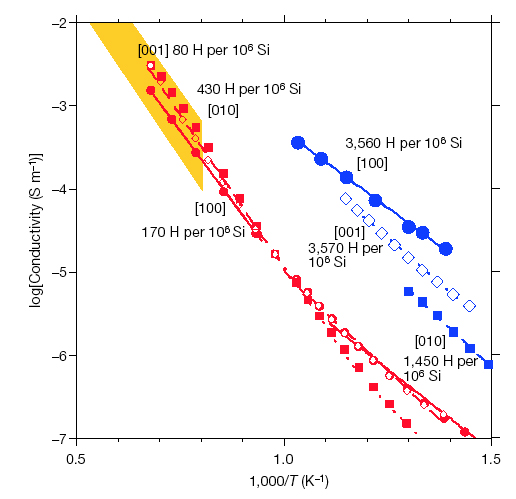

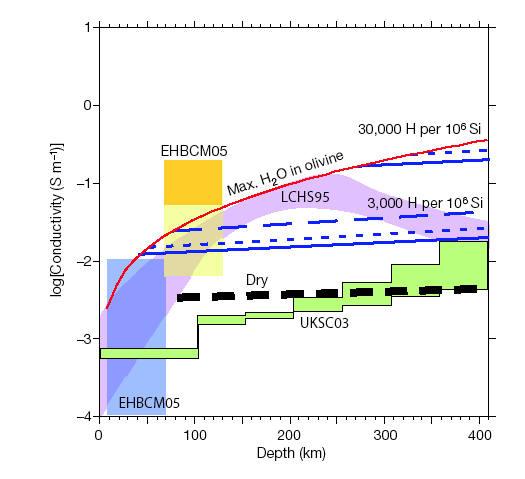

| アセノスフェア上部の高電気伝導度異常は含水カンラン石では説明できない 海洋プレートの下にはアセノスフェアと呼ばれる地震波速度異常や高電気伝導度異常を示す領域が存在することが、地球物理学的な観測によって古くから知られています。アセノスフェアはレオロジー的には周囲より柔らかくプレート運動において重要です。しかしながら、その地球物理学的な異常の原因は、まだよく分かっていません。有力な説としては、元来、部分融解説とカンラン石含水化説の2つがあります。最近は部分融解ではむしろ岩石は脱水によって堅くなることと含水カンラン石は十分に岩石の粘性を下げることが実験的に示され、カンラン石含水説が有力のようです。唐戸(1990)は鉱物中に少量の水が存在すると水素拡散は非常に速い過程なので電気伝導度は高くなることから、アセノスフェアの高電気伝導度異常は含水カンラン石が存在しているためであると提唱しました。また、東太平洋中央海嶺における電磁気探査は強い異方性を示すことから、カンラン石中の水素拡散がa軸方向に速いことに着目して、アセノスフェアは含水化していると解釈しました。 我々は、単結晶カンラン石に水を加えた状態と加えていない状態でそれぞれのサンプルを圧力3GPaにおいて電気伝導度を測定し、アセノスフェアで観測された電気伝導度異常が含水カンラン石で説明できるかを考察しました。含水カンラン石の電気伝導度を高温で測定することはカンラン石の脱水を避けることが出来ないので非常に困難です。そこで、カンラン石中のプロトン伝導を脱水の起こらない低温領域(1000K以下)で測定しました。図1に示す青い点が含水カンラン石、赤い点が相対的に無水のカンラン石の結果です。水の存在は明らかに電気伝導度を上昇させる効果が認められます。また、活性化エネルギーが無水のカンラン石に比較し小さいことが分かります。このことは、高温になると水の効果は小さくなることを意味します。さらに、含水カンラン石の結果を高温に外挿すると軸の異方性の効果も減少することが推測されます。 以上の結果と東太平洋中央海嶺の電気伝導度構造を比較すると、含水カンラン石では電気伝導度の絶対値も異方性も説明できないことから(図2)、プレートの運動方向に配列した部分融解メルトの存在によるものと解釈されます。  図1 カンラン石の電気伝導度のアレニウスプロット。青点:相対的に無水のカンラン石、赤点:含水カンラン石  図2 含水カンラン石の電気伝導度と上部マントルの電気伝導度構造との比較。オレンジ色で示されているのは、東太平洋海嶺のプレートの運動方向に薄いオレンジ色の部分はプレートの運動方向に垂直な方向で観測されるアセノスフェアの電気伝導度の領域を示します。青線は含水カンラン石の電気伝導度で長い点線はb軸、短い点線はc軸、実線はa軸です。含水カンラン石では電気伝導度の絶対値も異方性も説明できません。 参考文献 Karato, S. The role of hydrogen in the electrical conductivity of the upper mantle.Nature 347, 272-273 (1990). |

||||

| top | メンバー | 研究方針 | 学生の方々へ | 設備 | 業績 | レビュー | リンク |