| 解説 | ||||

| Yamazaki D., Yoshino T., Ohfuji H., Ando J., Yoneda A., Origin of seismic anisotropy in the D″layer inferred from shear deformation experiments on post-perovskite phase, Earth Planet. Sci. Lett., 252, 372–378, 2006. | 戻る | Full text | ||

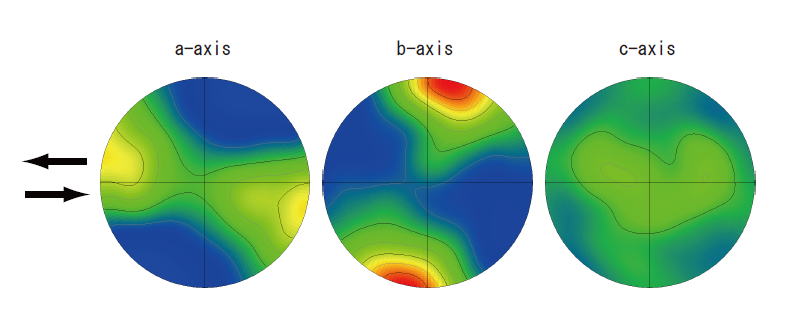

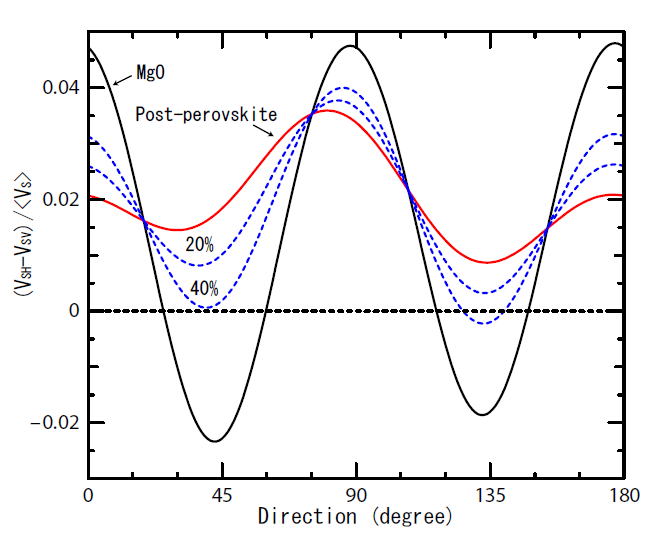

| 地球の下部マントル最下部であるD”層におけるおおきな特徴の一つとして、地震波速度の異方性があります。この異方性は構成物質の結晶格子選択配向あるいはメルトなどの定向配列に起因していると考えられてきています。最近の高圧実験により、D”層にはMgSiO3を端成分とするポストペロフスカイト相(ペロフスカイトの高圧相)とフェロペリクレースによって構成されていると信じられるようになってきました。従って、ポストペロフスカイト相の選択配向などの微細構造が観察されれば、地震波速度の異方性と比較することができます。しかしながら、MgSiO3組成のポストペロフスカイト相は高圧下のみで安定であり、常圧下において微細構造の観察はできません。そこで、ポストペロフスカイト構造をもつ唯一常圧下で安定であるCaIrO3を用いた研究を行いました。これは、選択配向を決定する重要な要因であるすべり系は、化学組成などよりも強く結晶構造に依存するため、おなじポストペロフスカイト構造(Cmcm)を持つCaIrO3が疑似物質として有効であるからです。 実験はグリッグス型の高圧装置を用いて、単純ズリ変形実験をCaIrO3に対して行いました。地球内部は流動していると考えられ、選択配向は流動などの変形場で形成されると考えられているからです。 変形した実験試料の結晶方位観察を行いました。その結果、ポストペロフスカイト相は強い選択配向を示すこと、そして、支配的なすべり系は[100](010)であることが明らかになりました(図1)。また、実験試料に基づいて地震波速度(弾性波速度)を見積もると、剪断面内においてS波の偏光異方性・方位異方性があるこが分かりました(図2)。これらは、実際に地震波観測によって言われている異方性といい一致を示します。結論としまして、D”層で観測されている地震波速度の異方性は、ポストペロフスカイトとフェロペリクレースの混合相の選択配向によって説明することが妥当であるということです。  図1 実験によって変形した試料における各結晶軸の集中をあらわす極点図。剪断面は矢印によって示されている方向。暖色が高濃集を、寒色が低濃集を表す。  図2 実験試料の偏光方位異方性。ポストペロフスカイト相、フェロペリクレース、両者の混合相のそれぞれの場合を示している。 |

||||

| top | メンバー | 研究方針 | 学生の方々へ | 設備 | 業績 | レビュー | リンク |